Les scribes du contour

28 avril 2021

C’est assez rare que je publie un article que je n’ai pas écrit. Mais j’ai été passionnée par ces réflexions de Nylda Aktouf, peintre et guide au Musée des Beaux-Arts de Montréal à propos du travail des artistes de l’Antiquité égyptienne. On les appelle… les scribes du contour.

J’y ai découvert la passionnante notion d’aspectivité qui rejoint beaucoup de nos réflexions d’iconographes tout comme les considérations sur les couleurs.

Cet article en résume un autre plus complet, publié dans la Revue Contact du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je laisse donc la parole à Nylda :

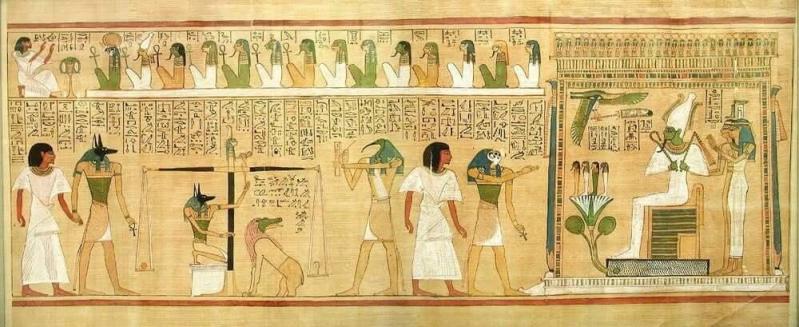

« Dans l’Égypte ancienne, les dessinateurs et les peintres étaient appelés scribes des contours, leur art se définissant avant tout par les lignes simples qui entourent des formes et des surfaces recouvertes de couleurs riches et chatoyantes.

Les Égyptiens aimaient la couleur. Tout était sujet à polychromie, murs, statues, étoffes, mobilier de bois, papyrus, bas-reliefs en pierre, objets en faïence, ornements de momies.

Cependant, l’activité du peintre égyptien de l’Antiquité ressemblait davantage « à celle du cartographe qu’à celle du peintre « , dit Ernst Gombrich. Il s’agissait non pas de faire de l’esthétisme, mais de placer un ensemble d’objets dans un espace pictural de façon plutôt énumérative et d’offrir à l’observateur une sorte de chronique de la vie de l’époque (travail, chasse, pêche, etc.). En outre, art et religion étaient indissociables, aussi les multiples dieux du panthéon égyptien ont-ils une place primordiale.

Les représentations ne sont jamais réalistes. Il s’agit d’images idéales obéissant à un certain nombre de codes stricts soumis au règne du Maât (ordre pour l’éternité), d’assurer la survie du défunt dans l’au-delà et de permettre la recréation de l’univers.

Examinons quelques-uns de ces codes :

La frontalité et la symétrie

Cette règle impose de couper tout personnage en deux moitiés symétriques. Il convient de ne pas perturber la Maât, l’harmonie universelle !

L’aspectivité

La représentation égyptienne nie toute perspective. Pour les Égyptiens anciens, l’image doit être « bavarde » et montrer de manière significative tout le contenu d’un objet, d’un individu ou d’un paysage.

Ainsi sur les stèles funéraires toutes les offrandes sont-elles montrées. La stèle de Nefertiabet présente véritablement une liste de ce qui pourrait servir à la princesse : du pain, des cruches de bière, du linge…

La perspective rabattue

Ce principe s’applique également aux lieux. Ainsi, pour représenter un lac entouré d’arbres, le peintre égyptien dessinera une étendue d’eau vue de haut autour de laquelle seront représentés des arbres comme s’ils avaient été rabattus au sol. Cette spécificité de l’iconographie égyptienne est appelée perspective rabattue.

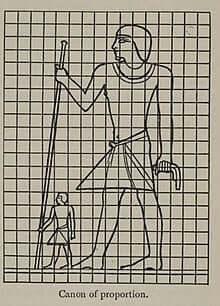

La grille de proportion

La représentation humaine fixe les proportions au moyen d’une grille de proportion (carroyage) basée sur la coudée égyptienne et qui consiste à quadriller la surface à peindre de façon à délimiter nettement la place de chaque élément de la composition. Ces proportions reflétaient l’importance sociale, religieuse et politique des individus. La hauteur des personnages dépendait par exemple de leur rôle dans la société : ainsi, Le pharaon est toujours représenté comme le plus grand des hommes. C’est au Moyen Empire que la grille de proportions fait vraiment son apparition. La figure s’inscrivant dans une grille de 18 carrés de haut, on constate que les articulations principales du corps se placent toujours aux mêmes endroits, déterminant un canon propre à cette époque. C’est au Nouvel Empire que la représentation de la figure humaine va connaître une tendance à l’affinement de la silhouette avec un allongement extrême des membres, à l’intérieur du cadre rigide des 18 carrés.

La représentation humaine fixe les proportions au moyen d’une grille de proportion (carroyage) basée sur la coudée égyptienne et qui consiste à quadriller la surface à peindre de façon à délimiter nettement la place de chaque élément de la composition. Ces proportions reflétaient l’importance sociale, religieuse et politique des individus. La hauteur des personnages dépendait par exemple de leur rôle dans la société : ainsi, Le pharaon est toujours représenté comme le plus grand des hommes. C’est au Moyen Empire que la grille de proportions fait vraiment son apparition. La figure s’inscrivant dans une grille de 18 carrés de haut, on constate que les articulations principales du corps se placent toujours aux mêmes endroits, déterminant un canon propre à cette époque. C’est au Nouvel Empire que la représentation de la figure humaine va connaître une tendance à l’affinement de la silhouette avec un allongement extrême des membres, à l’intérieur du cadre rigide des 18 carrés.

Le faux profil

Dans la représentation des personnages, la tête est figurée de profil, les yeux sont dessinés de face pour imposer le regard ; les épaules et le torse également, pour ne pas atrophier le personnage. Puis les jambes sont de nouveau de profil, comme les pieds. Le corps est ainsi présenté sous ses différents angles, sans pour autant apparaître difforme. Les Égyptiens avaient quasiment découvert la vision en trois dimensions et réussi à trouver un équilibre.

La durée et le temps

Le temps qui passe est assez difficile à exprimer. Les Égyptiens ont trouvé avant l’heure le secret du dessin « animé » en juxtaposant par exemple les mouvements ou en montrant le personnage à différents moments de sa vie.

La technique

Le peintre a essentiellement pour fonction de préparer ses couleurs, ses pinceaux et tout le matériel accessoire. Les pigments colorés sont délayés avec de l’eau et un adhésif, soit avec de l’albumine, avec de la gomme d’acacia, soit avec de la gélatine issue des os, peaux, graisses et cartilages d’un animal.

La palette était sommaire, mais à celle-ci s’ajoutaient deux composés synthétiques, les pigments bleu et vert, produits dans un four, à partir d’un mélange de cuivre, de sable, de calcaire et de cendres : vers 850 degrés, le bleu se forme, puis il se décompose lorsque le four devient encore plus chaud pour fournir le vert.

Les pinceaux sont avant tout des calames, roseaux ou joncs, auxquels étaient ajoutés en cas de nécessité du crin de cheval, des cheveux humains ou encore des fibres végétales.

Dans le cas de la représentation murale, la peinture est un long procédé qui commence par la disposition d’une couche de stuc sur la paroi. La surface est divisée entre l’espace destiné aux inscriptions hiéroglyphiques et celui réservé aux illustrations. Cette dernière est recouverte d’un quadrillage à l’aide de cordes imbibées d’encre rouge. Les objets et les personnages sont délimités par un scribe-dessinateur, limite dans laquelle va pouvoir jouer ensuite le peintre.

La symbolique des couleurs

Les couleurs avaient une signification précise, indépendante de leur valeur esthétique.

La dualité

Les couleurs étaient souvent associées par paires pour exprimer une dualité. Dans la notion de dualité égyptienne on trouve des nombreuses complémentarités ou oppositions entre les couleurs, telles que celle entre le rouge et le blanc, expression de complétude et de perfection (comme dans la double couronne d’Égypte portée par les pharaons, union de la couronne blanche et de la couronne rouge). La couronne rouge de Basse-Égypte symbolise le côté positif de l’agressivité et de l’autorité détenue par le pouvoir royal, utilement canalisé vers l’ennemi. Elle est complétée par la Couronne blanche de la Haute-Égypte qui lui apporte l’illumination de l’astre solaire et l’aide à gouverner sur les deux terres. L’argent et l’or formaient une dualité d’opposés tout comme le soleil et la lune.

Les couleurs étaient souvent associées par paires pour exprimer une dualité. Dans la notion de dualité égyptienne on trouve des nombreuses complémentarités ou oppositions entre les couleurs, telles que celle entre le rouge et le blanc, expression de complétude et de perfection (comme dans la double couronne d’Égypte portée par les pharaons, union de la couronne blanche et de la couronne rouge). La couronne rouge de Basse-Égypte symbolise le côté positif de l’agressivité et de l’autorité détenue par le pouvoir royal, utilement canalisé vers l’ennemi. Elle est complétée par la Couronne blanche de la Haute-Égypte qui lui apporte l’illumination de l’astre solaire et l’aide à gouverner sur les deux terres. L’argent et l’or formaient une dualité d’opposés tout comme le soleil et la lune.

Les représentations chromatiques

Le noir était la couleur du limon, porteur de fertilité et de renouveau. Ces caractères étaient aussi liés à l’obscurité de l’au-delà, au royaume de la mort, qui devait lui donner la vie éternelle.

La couleur noire pouvait être obtenue à partir de la galène (pour le maquillage) ou de charbon de bois (pour la peinture).

Le bleu, souvent opposé au rouge qui symbolisait la colère, la mort, le bleu incarnait l’infini. Le bleu est le symbole de l’air et du ciel.

C’est également la couleur du dieu Amon, le Roi des Dieux, qui était, entre autres, un dieu de l’atmosphère. Le bleu sombre du lapis-lazuli est le symbole de la voûte céleste la nuit, et des abysses.

Le vert incarnait l’abondance, la renaissance et le bien-être. Osiris qui était le dieu de la végétation par excellence était appelé le Grand-Vert tout comme les milieux aquatiques du Nil étaient appelés la Grande verte. Faire des choses vertes signifie vivre de façon positive, bien agir. L’histoire bégaie ! Le vert pouvait être obtenu à partir de la malachite, symbole de joie tout comme la précieuse turquoise venant du Sinaï. La couleur verte de la chair d’Osiris s’explique ainsi par le symbolisme du vert, couleur de la résurrection.

Les dieux étaient censés avoir des os en argent, une chair en or, des cheveux en lapis lazuli, des yeux en cornaline. C’est ce que l’on retrouve sur le masque de Toutankhamon.

Le blanc, symbole de toute puissance terrestre, de pureté et de sainteté, était associé aux cérémonies rituelles et aux objets sacrés. Le blanc pouvait être obtenu à partir de la cérusite naturelle ou du sulfate de calcium.

Le jaune, symbole de l’or, du soleil à son zénith et de l’immortalité, c’est la couleur des dieux, dont le corps est en or jaune (ou en or blanc). Le jaune pouvait être obtenu à partir d’oxyde de fer.

Le rouge est ambivalent : chaud, dynamique, vital comme le sang mais dangereux comme le feu ou le soleil trop ardent, comme celui du désert. Le rouge est une couleur aussi inquiétante que celui qui la porte habituellement : ainsi Seth, le destructeur, le fratricide. Le rouge, comme le jaune, pouvait être obtenu à partir d’oxyde de fer.

Conclusion

Quid des scribes du contour ? Sont-ils des artistes ou des artisans ? Ce sont des techniciens formés de père en fils et développant leur pratique à l’intérieur d’un cadre canonique laissant peu de place à la liberté ou à l’improvisation. Le concept d’art pour l’art est totalement absent de l’esprit égyptien. D’ailleurs, rarement une œuvre n’a été identifiée comme étant celle d’une main reconnue.

Peut-être est-ce là le but du contour. Entourer, encercler permet de délimiter un espace et de le définir avec précision pour ne pas laisser le choix de l’interprétation et laisser ainsi le cerveau donner libre cours à l’imagination ou à la créativité. »

Les Amis du Musée des Beaux Arts de Quimper

Les Amis du Musée des Beaux Arts de Quimper